職業訓練で介護職員初任者研修や実務者研修を検討しているけれど、「本当に就職できるのか」「訓練は大変なのか」と不安を感じていませんか。

介護の職業訓練は、無料で介護資格を取得できる制度として人気があります。特に「介護職員初任者研修(旧ヘルパー2級)」は全国のハローワークでほぼ毎月開催されており、未経験から介護職を目指す方の入口として広く利用されています。

ただし、介護職は向き不向きがはっきり分かれる仕事です。訓練を受けて資格を取っても、実際に働いてみて「こんなはずじゃなかった」と辞めていく方も少なくありません。

この記事では、介護の職業訓練で取得できる資格、訓練内容、就職先、そして介護職の現実について、良い面も厳しい面も含めて詳しく解説します。訓練を受ける前に知っておくべき情報をまとめていますので、ぜひ最後まで読んでください。

■目次

介護の職業訓練で取得できる2つの資格

自立して日常生活を送ることが困難な高齢者や障がい者に対して支援を行うための専門的なスキルや資格を身につけるコースです。主に取得する資格によって、職業訓練コースが分かれます。

- 介護職員初任者研修(3ヶ月)

- 実務者研修(6ヶ月)

介護職員初任者研修(旧ヘルパー2級)

介護職員初任者研修は、以前「ヘルパー2級」と呼ばれていた資格と同等です。厚生労働省が定めるカリキュラム(合計130時間)を履修し、修了試験に合格することで取得できます。

この資格は、介護の入門資格として位置づけられており、介護の基本的な知識と技術を習得できます。訓練期間は3ヶ月が一般的で、最短で介護職に就くための資格を取得できます。

実務者研修

実務者研修は、介護職員初任者研修の上位に位置づけられる資格です。国家資格である介護福祉士を取得するための受験要件の一つになります。

まずは気軽に介護について学びたいのであれば、介護職員初任者研修から。そして介護業界に長く携わりたいのであれば、最初から実務者研修を目指すのも良いでしょう。

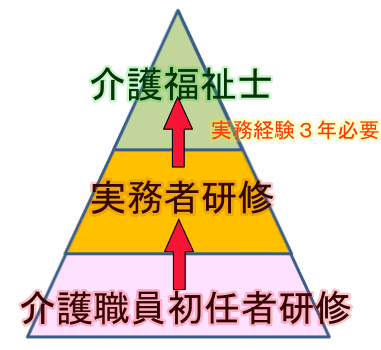

介護福祉士を目指すなら実務者研修が必須

国家資格である「介護福祉士」を取得する際は、以下の図のように実務経験3年にプラスして、実務者研修が必須となるからです。

介護職でキャリアアップを目指すなら、最終的には介護福祉士の取得を視野に入れることになります。そのため、将来を見据えて最初から実務者研修を選ぶのも一つの選択肢です。

介護職員初任者研修の訓練内容(3ヶ月コース)

以下は、介護職員初任者研修の実際のカリキュラム例です。3ヶ月コースです。訓練が終了すると「介護職員初任者研修」の資格が取得できます。

なお、初任者研修そのものは法定130時間ですが、職業訓練のコースは就職支援や演習、職場体験などが上乗せされるため、総時間が増えるのが一般的です。また、コースによっては初任者研修に加えて、同行援護など関連分野の研修がセットになっている場合もあります。

| 科目 | 科目の内容 | 時間 | |

|---|---|---|---|

| 学科 | 就職支援 | 履歴書・職務経歴書の作成方法、面接指導・ロールプレイング | 18 |

| 安全衛生 | 介護職における健康管理 | 2 | |

| 職務の理解 | 多様なサービスの理解、介護職の仕事内容や働く現場の理解 | 9 | |

| 介護における尊厳の保持・自立支援 | 人権と尊厳を支える介護、自立に向けた介護 | 3 | |

| 介護の基本 | 介護職の役割、専門性と多職種との連携、介護職の職業倫理、介護における安全の確保とリスクマネジメント、介護職の安全 | 3 | |

| 介護・福祉サービスの理解と医療との連携 | 介護保険制度、医療との連携とリハビリテーション、障害者自立支援制度およびその他制度 | 6 | |

| 介護におけるコミュニケーション技術 | 介護におけるコミュニケーション、介護におけるチームのコミュニケーション | 6 | |

| 老化の理解 | 高齢化に伴うこころとからだの変化と日常、高齢者と健康 | 4 | |

| 認知症の理解 | 認知症を取り巻く状況、医学的側面から見た認知症の基礎と健康管理、認知症に伴うこころとからだの変化と日常生活、家族への支援 | 12 | |

| 障害の理解 | 障害の基礎的理解、障害の医学的側面、生活障害、心理・行動の特徴、かかわり支援等の基礎的知識、家族の心理、かかわり支援の理解 | 6 | |

| こころとからだのしくみと生活支援技術(基本知識) | 介護の基本的な考え方、介護に関するこころのしくみの基礎的理解、介護に関するからだのしくみの基礎的理解、技術演習の留意点 | 18 | |

| 振り返り(知識) | 振り返り、就業への備えと研修終了後における継続的な研修 | 3 | |

| 修了試験 | 課程全体の知識習得度に関する修了評価および解答解説 | 3 | |

| 同行援護従業員養成研修(一般課程) | 視覚障害者(児)福祉の制度とサービス、同行援護の制度と従業者の業務、障害・疾病の理解①、障害者(児)の心理①、情報支援と情報提供、代筆・代読の基礎知識、同行援護の基礎知識 | 24 | |

| 同行援護従業員養成研修(応用課程) | 障害・疾病の理解②、障害者(児)の心理② | 3 | |

| 実技 | こころとからだのしくみと生活支援技術(生活支援技術) | 生活と家事、快適な居住環境と介護、こころとからだのしくみと自立に向けた介護(整容、移動・移乗、食事、入浴・清潔保持、排泄、睡眠)、終末期介護 | 90 |

| こころとからだのしくみと生活支援技術(生活支援技術演習) | 介護課程の基礎的理解、総合生活支援技術演習 | 18 | |

| レクリエーション演習 | レクリエーションの必要性と方法 | 6 | |

| コミュニケーション演習 | 高齢者とのコミュニケーション演習、壁面作成 | 12 | |

| 振り返り(演習) | 介護模擬演習 | 3 | |

| こころとからだのしくみと生活支援技術(生活支援技術) | 基本技能、場面別応用技能 | 18 | |

| こころとからだのしくみと生活支援技術(生活支援技術演習) | 場面別基本技能、交通機関の利用、場面別応用技能 | 24 | |

| 職場見学、職場体験、職業人講話 | 介護施設・介護事業所の見学(1日)、介護施設・介護事業所での体験(2日)、介護従事者より、介護現場の状況・求められる人材についての講話 | 21 | |

| 職業訓練時間総合計312時間(学科120時間 実技171時間 職場体験21時間) | |||

訓練期間中の実習について

訓練期間中は座学だけではなく、生徒同士での実習もあります。また、職場見学や職場体験が組まれることが多く、実際の介護現場を体験して自分に向いているかどうかを判断する良い機会になります。コースによっては、体験日数が数日だけでなく、1週間程度の実習が組まれる場合もあります。

実務者研修の訓練内容(6ヶ月コース)

以下は、実務者研修の実際のカリキュラム例です。6ヶ月コースです。訓練が終了すると「実務者研修」の資格が取得できます。

| 科目 | 科目の内容 | 時間 | |

|---|---|---|---|

| 学科 | 入所式・オリエンテーション・修了式 | 入所式・オリエンテーション(3h)、修了式(3h) | 6 |

| 就職支援 | 履歴書・職務経歴書作成指導、面接指導、ジョブ・カードの作成支援 | 18 | |

| 人間の尊厳と自立 | 人間の尊厳と自立、総括・法定講習以外(4h) | 9 | |

| 社会の理解Ⅰ | 介護保険制度、総括・法定講習以外(4h) | 9 | |

| 社会の理解Ⅱ | ①生活と福祉 ②社会保障制度 ③障害者自立支援制度 ④介護実践に関連する諸制度 | 30 | |

| 介護の基本Ⅰ | ①介護福祉制度 ②尊厳の保持、自立に向けた介護の考え方と展開 ③介護福祉士の倫理 | 10 | |

| 介護の基本Ⅱ | ①介護を必要とする人の生活の理解と支援 ②介護実践における連携 ③安全衛生の確保 | 20 | |

| こころとからだのしくみⅠ | 介護に関係した身体の仕組みの基礎的な理解(移動・移乗・食事・入浴・清潔保持・排泄・着脱・整容・口腔清潔) | 20 | |

| こころとからだのしくみⅡ(学科) | ①人間の心理 ②人体の構造と機能 | 16 | |

| 発達と老化の理解Ⅰ | ①老化に伴う心の変化と日常生活への影響 ②老化に伴うからだの変化と日常生活への影響 | 10 | |

| 発達と老化の理解Ⅱ | ①人間の成長・発達 ②老年期の発達・成熟と心理 ③高齢者に多い症状・疾病等と留意点 | 20 | |

| 認知症の理解Ⅰ | ①認知症ケアの理念 ②認知症による生活障害、心理・行動の特徴 ③認知症の人とのかかわり・支援の基本 | 10 | |

| 認知症の理解Ⅱ | ①医学的側面から見た認知症の理解 ②認知症の人や家族への支援の実際 | 20 | |

| 障害の理解Ⅰ | ①障害者福祉の理念 ②障害による生活障害、心理・行動の特徴 ③障害児者や家族へのかかわり・支援の基本 | 10 | |

| 障害の理解Ⅱ | ①医学的側面から見た障害の理解 ②障害児者への支援の実際 | 20 | |

| コミュニケーション技術 | ①介護におけるコミュニケーション技術 ②介護場面における利用者・家族とのコミュニケーション③介護におけるチームのコミュニケーション、総括・法定講習以外(4h) | 24 | |

| 介護過程Ⅰ | ①介護過程の基礎的知識 ②介護過程の展開 ③介護過程のチームアプローチ | 20 | |

| 介護過程Ⅱ | ①利用者の状態(障害、要介護度、医療依存度、居住の場、家族の状況)における事例、②事例における介護過程の展開、総括・法定講習以外(3h) | 28 | |

| 医療的ケア(学科) | ①医療的ケア実施の基礎 ②喀痰吸引(基礎的知識) ③経管栄養(基礎的知識、総括・法定講習以外(4h) | 54 | |

| 実習事前事後演習 | ①実習の目的 ②実習日誌の記載方法 ③心構え、マナー ④実習の経験内容 ⑤気づき、反省点 ⑥自己の介護感 | 12 | |

| 実技 | こころとからだのしくみⅡ(実技) | 身体の仕組み、心理・認知機能などを踏まえた介護におけるアセスメント・観察のポイント、介護・連携の留意点(移動・移乗・食事・入浴・清潔保持・排泄・着脱・整容・口腔清潔・睡眠・終末期の介護)、総括・法定講習以外(4h) | 48 |

| 生活支援技術Ⅰ | ①生活支援とICF ②ボディメカニクスの活用 ③介護技術の基本(移動・移乗、食事、入浴・清潔保持、排泄、着脱、整容、口腔清潔、家事援助) ④環境整備、福祉用具の視点 | 20 | |

| 生活支援技術Ⅱ | ①利用者の心身の状況に合わせた介護、福祉用具の活用、環境整備(移動・移乗・食事・入浴・清潔保持・排泄・着脱・整容、口腔清潔・睡眠・終末期の介護)、総括・法定講習以外(4h) | 34 | |

| 介護過程Ⅲ | ①介護過程の展開と実際(20h) ②介護技術の評価(25h)、総括・法定講習以外(15h) | 60 | |

| 医療的ケア(演習) | 喀痰吸引等演習(口腔、鼻腔、気管カニューレ内部)、経管栄養演習(胃ろう、腸ろう、経鼻経管栄養)、救急蘇生法演習、総括(18h) | 24 | |

| 企業実習 | カリキュラムは別途作成 | 72 | |

| 職業訓練時間総合計618時間(学科360時間 実技186時間 職場体験72時間) | |||

職業訓練と民間講座の違い

職業訓練のメリット

本来、初任者研修の場合は130時間学べば資格取得できますが、職業訓練の場合、多くのコースが3ヶ月(倍以上)学ぶことになります。もし「無料で学びたい」「時間はある」という方は、より充実している職業訓練をおすすめします(受講料は無料ですが、テキスト代等は自己負担です)。

民間講座は短期間で取得可能

介護職員初任者研修は職業訓練だけでなく、多くの民間企業で実施しています。お金はかかりますが、より短期間で取得可能です。ただし通信講座のみで取得することはできません。かかる費用はおよそ5〜8万円前後(キャンペーン利用時はさらに安価)が多いようです。全国で開催しています。

民間でお金を払って受講するコースでは1ヶ月で終わる場合もあります。

主な講座内容(民間講座の例)

| 科目 | 科目の内容 | 時間 |

|---|---|---|

| 職務の理解 | (1)多様なサービスの理解(2)介護職の仕事内容や働く現場の理解 | 6 |

| 介護における尊厳の保持・自立支援 | (1)人権と尊厳を支える介護(2)自立に向けた介護 | 9 |

| 介護の基本 | (1)介護職の役割、専門性と多職種との連携 | 6 |

| 介護・福祉サービスの理解と医療との連携 | (1)介護保険制度(2)障害者総合支援制度およびその他の制度(3)医療との連携とリハビリテーション | 9 |

| 介護におけるコミュニケーション技能 | (1)介護におけるコミュニケーション(2)介護におけるチームのコミュニケーション | 6 |

| 老化の理解 | (1)老化に伴うこころとからだの変化と日常(2)高齢者と健康 | 6 |

| 認知症の理解 | (1)認知症を取り巻く状況(2)医学的側面から見た認知症の基礎と健康管理(3)認知症に伴うこころとからだの変化と日常生活(4)家族への支援 | 6 |

| 障害の理解 | (1)障害の基礎的理解(2)障害の医学的側面、生活障害、心理・行動の特徴、かかわり支援等の基礎的知識(3)家族の心理、かかわり支援の理解 | 3 |

| 心とからだの仕組みと生活支援技術 | 基本知識の学習(10~13時間程度) | 75 |

| 生活支援技術の講習・演習(50~55時間程度) | ||

| 生活支援技術演習(10~12時間程度) | ||

| 振り返り | (1)振り返り(2)就業への備えと研修修了後における継続的な研修 | 4 |

| 人権学習 | 高齢者問題をはじめとする人権問題 | 1.5 |

資格取得後の就職先と求人状況

主な就職先

- 特別養護老人ホーム

- 介護老人保健施設

- 有料老人ホーム

- デイサービス

- グループホーム

- 病院、訪問介護

- 障害者施設などの支援員等

上記施設等での介護スタッフとして働くことになります。

介護職員の求人数は非常に多い

ハローワークインターネットサービスにて検索すると(フリーワード:施設介護員)、かなりの数の求人が出ています。全国的にも求人数は多いと言えるでしょう。

有効求人倍率は、介護サービス職種全体で約3.5倍(全職種平均の約3倍)と、2025年時点でも非常に高い水準で推移しています。

※2025年11月時点

介護の仕事であれば、多くの求人が出ています。そして以前に比べて待遇面では改善されつつあります。施設での介護であれば、夜勤は必須のところが多く(週1回前後)、男性の場合は送迎を任されることもあります。なお、求人件数や条件は地域・職種名(検索ワード)によって差が出るため、実際の応募前に希望地域で確認してください。

求人で求められる経験・資格

初任者研修、ヘルパー2級、介護福祉士の有資格者の募集が多いです。資格が無くても「資格取得制度あり」の求人もあります。

また、施設によっては資格手当が設定されており、初任者研修より実務者研修、実務者研修より介護福祉士のほうが条件が良いケースもあります。差の出方は求人票で確認しましょう。

デイサービスの送迎を担当する場合は、介護の資格は必要ありません。ですが、要介護を受けている人の送迎ですので、介護資格を求められる場合もあります。

介護職訓練は大変なのか?現実を知っておくべきこと

「職業訓練 介護 大変」というキーワードで検索する方が一定数います。訓練自体の大変さと、実際に働いてからの大変さ、両方について正直にお伝えします。

訓練期間中の大変さ

訓練期間中は、座学での講義に加えて、実技演習が多くあります。生徒同士でベッドでの移乗介助、車椅子への移動、食事介助、排泄介助などを実際に体験します。

体力的にも精神的にも負担がありますが、3ヶ月程度であれば、ほとんどの方が修了できます。ただし、実習で実際の介護現場を見て「自分には無理だ」と感じる方もいます。

介護の仕事の現実

介護の仕事は向き不向きがあります。こればかりはやってみなければわかりませんが、事前に介護関連のyoutube動画などで情報を得ることはできます。

介護の仕事は、食事、排泄、入浴、歩行等、日常生活全般の介助を行うことです。多くの場合、介護者は高齢者で、認知症や体が不自由な方もいます。中には暴力を振るう人もいます。給与の割には大変な仕事です。

そのため辞める方も多く、年中人手不足となり、限られた人数で対応しなければなりません。介護という仕事にやりがいを持てるかどうかです。

まとめ:介護の職業訓練を受けるべきか

ほとんど毎月、介護の職業訓練は開催されています。その理由としては、介護職員の求人需要が多いからです。

介護の職業訓練コースは短くても3ヶ月は通う必要があります。訓練修了後、新たに資格試験を受ける必要はありません。基本的には「必須の講義」を受けていることが条件です。

介護職は確かに就職しやすい仕事です。特に女性の場合はその傾向が高く、50代でも仕事はあります。ただし、就職しやすい = 離職者が多いという現実も理解しておく必要があります。

訓練を受けて資格を取ることは良いことですが、介護という仕事の現実を知った上で判断してください。以下のような方には介護職が向いています。

- 人の役に立つことに喜びを感じる

- 体力に自信がある

- 忍耐力がある

- コミュニケーション能力がある

- 夜勤も含めて働ける

逆に、「就職しやすいから」という理由だけで選ぶと、後悔する可能性が高いです。職業訓練を受ける前に、介護施設の見学やボランティア体験などで、実際の現場を見ることを強くおすすめします。

よくある質問

介護職員初任者研修とヘルパー2級は同じですか?

はい、同じです。2013年の制度改正により、ヘルパー2級は「介護職員初任者研修」に名称変更されました。すでにヘルパー2級を持っている方は、介護職員初任者研修と同等の資格として扱われます。

職業訓練と民間講座、どちらで資格を取るべきですか?

時間とお金に余裕があるなら職業訓練がおすすめです。無料で受講でき、訓練期間も長いため、より充実した内容を学べます。ただし、すぐに資格が必要な場合や、失業給付を受けられない方は、民間講座の方が短期間(1ヶ月程度)で取得できます。費用は5〜8万円前後です。

介護職員初任者研修だけで就職できますか?

はい、可能です。初任者研修は介護職の入門資格として広く認められており、多くの求人で「初任者研修以上」という条件になっています。ただし、キャリアアップを目指すなら、実務経験を積んだ後に実務者研修、介護福祉士と段階的に資格を取得していくことをおすすめします。

訓練期間中にアルバイトはできますか?

可能ですが、訓練は平日毎日あるため、働ける時間は限られます。失業給付を受けている方は、アルバイトの収入や時間によって給付額が減額されたり、給付日数が後ろ倒しになったりします。詳しくはハローワークで確認してください。

50代でも介護職に就職できますか?

はい、十分可能です。介護職は年齢制限が比較的緩やかで、50代でも積極的に採用している施設は多くあります。特に女性の場合はその傾向が高いです。ただし、体力的な負担も大きいため、自分の体力と相談しながら職場を選ぶことが重要です。

実務者研修を取れば給料は上がりますか?

上がることが多いです。実務者研修の資格手当を支給している施設もあり、初任者研修より条件が良くなるケースがあります。また、サービス提供責任者になるには実務者研修が必要なため、キャリアアップの選択肢も広がります。具体的な金額や条件は施設ごとに異なるため、求人票で確認してください。

夜勤は必須ですか?

施設によります。特別養護老人ホームや介護老人保健施設などの入所施設では、夜勤が必須の場合が多いです(週1回前後)。一方、デイサービスや訪問介護は基本的に日中のみの勤務です。夜勤ができない場合は、デイサービスなど日中のみの施設を選ぶと良いでしょう。

介護職から別の職種に転職できますか?

可能ですが、介護経験は他業種では評価されにくい傾向があります。ただし、コミュニケーション能力、忍耐力、臨機応変な対応力などは高く評価されます。また、介護の知識を活かして福祉用具販売や介護事務、ケアマネジャーなど、介護関連の別職種に転職する道もあります。